我好象说过,我在一个不大的小城里度过了自己的童年和少年,这座城是因为有了铁路而兴起的,并成为一个交通要塞之地。70年代未到80年代初,这座小城刚被开发和建设,工厂不断向田野进军和扩张。我父亲的单位与周围的小村庄紧密相连,翻过围墙就是水田和农宅,放眼望去,不是一山的油茶,就是一山的蜜桔,间中,种着一排排的黄花菜或是矮茶树,从春到秋,色彩不断,十分地招人喜欢。

我们这些工人子弟虽然在大院里成长,但也常常与附近的农家孩子混为一处玩耍,上山爬树,下河摸鱼,没有什么能挡住我们共同的快乐。只是,我们的优越感尤为强烈,令他们羡慕的是,我们有图书馆、篮球场、电视放映室,有澡堂子、大食堂、校车、校服等等。特别是有电影院,而且有两个,一个是室内的,一个是露天的,每周能看一至两场电影,场场爆满。

说“买电影票”太轻巧了,得说“抢电影票”。在图书馆的旁边就是售票室,一个极小的窗口,只能伸进两三条胳膊,每到放映日,窗口外全候着人,一般是下午两点开始售票,早早地就有人排队,票卖得差不多时,排在后面的一大串人便开始发急,常会一涌地往前冲去,多条胳膊往那小窗口里塞,售票员在里面一钱一票地派,脸都见不着,只听见大喊大叫地问:要几张哪?要几张哪?拿到票的胳膊不急了,好不容易从小窗口抽出来,却真真地看到一条条血红的印子,买到票的人才不在乎这些呢,兴奋之情早已跃上眉梢。

附近的农家也可来买票看电影的,只是钱少,一般都不舍得出这闲钱让孩子们乐一乐。这些孩子就常在电影放映前赶到影院附近蹲着玩,等电影开始了,验票员也投入到剧情中时,他们就趁黑悄悄地溜进影院里,蹲在过道里看,看不多久又常常被赶出来,十分令人沮丧。也有孩子爬上影院两边高高的窗台,死死地揪住铁栏杆,把窗口的厚帘子撩开,一张张小脸凑着往里看,这是极危险的,有看着高兴忘情的小伙伴会不小心一脚踏空掉下去,啊地一声大叫,让看电影的人突地一惊,真担心那孩子的小胳膊小腿是否会折。第二天,也能听到些议论,说昨晚又摔了个小孩,腿崴了,在卫生院打石膏,云云。

那时候,常有断片的,电影放了一半突地停了,另一半拷贝还在路上呢,所有的观众就坐着等,有不安分就起哄了,吹口哨的,叫骂的,四起。不一会,见一个人急急地提着一个圆圆的白铁皮盒子赶来,往后头的二楼小房跑去,不用说就知道,下半节故事来了,于是赶紧坐好,继续……我相信那白铁皮盒子还是热乎乎的,是刚刚从另一个影院的放映机上取下来,又在这边续上,明天,这几盘拷贝还要去许多地方旅行,去更多的影院里放映,有更多的观众记住它的每一段精彩,直到某一天,这个时代淘汰了它,把它放入电影档案库存放时,才完成了它的终生使命。

夏天时,不下雨的话,就看露天电影,这比在影院里要凉快得多。一处小山上,削平了头似的,扩出若大的一个广场来,地面全部铺上细石渣,前方是一块又高又大的水泥白墙和一片高台,往下是一溜整齐的石凳子。这儿看电影也要买票,但不用对号入座的,一般是晚饭后,一家里先派个小孩来抢占位子,那小孩会在选中的石凳上摆好砖头块、报纸或自己的凉鞋之类的物件,做好记号,然后在一旁玩闹。时有为抢位子而打闹的,两个小的打到一块了,一会,双方的兄弟姐妹也搀合进来打,看热闹的孩子就高声起哄,等家长们都来了,相互凶上几句狠话,把位子重新排一排,就算解决了,没排上好位子的能气鼓好一阵,可是一入了电影情节便什么都忘了。我那时也为咱家抢位子,我胆小,打不起架,一横身躺下就是三四个位子,跷着腿与一旁的小伙伴们瞎聊,有时猜迷,有时讲故事,等家里人来了,才撒开腿去玩会儿。

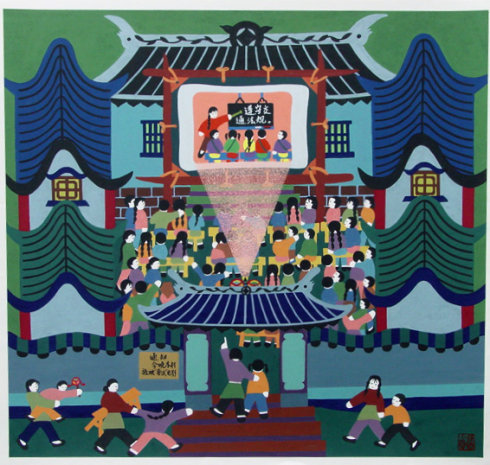

露天电影的夏天放映时间晚,快八点了,天色才暗黑。天不黑尽,是看不清银幕画面的。待幕色浓重,广场的一头,从一处小房的小孔里忽地亮起一束光柱,直射到另一头的白墙附近,晃着,好一阵才把光亮正对住白墙中央,算是调好镜头。一般,先跳出一串乱七八糟的影像来,白墙两头挂的高音喇叭哇啦作响,乱哄哄的人群陆续入座,渐渐地安静了,电影正式开映。音乐声炸起,白墙上,刷的一片金光闪出,亮出大大的五角星和“八一”来,这便是八一电影制片厂的片子,如果跳出天安门城楼的图案,就是北京电影制片厂的片子,还有上海电影制片厂的,潇湘电影制片厂的……多了。在这儿看电影,会宽松许多,没人驱赶,农家的孩子还有村民们都在露天影院边的围墙上蹲着,黑压压的一长条,全是渴望的眼神,那么的认真,那么的强烈。多年后,我每每看到电线上蹲着的一排排燕子就会想到这个场景,真是有趣味。

80年代初,日子红火起来,附近的村民们陆陆续续地把住了一辈子的土坯房铲掉,盖起了漂亮的红砖小楼,“万元户”这个词也散落在四乡八村,晒谷坪上除了有成堆的谷物,还有拖拉机、鼓风机、柴油发电机等。我们大院里,有不少人家买电视买沙发了,有些阿姨穿着半透明的乔其纱衣服站在门口显摆,招人议论;有些叔叔走在大路上还拎个双卡录音机,边走边摇着,把《甜蜜蜜》唱得山响,那个派头!乒乓球室在周六晚上也改成了小舞厅,一对对男女靠舞蹈交谊着,风流韵事不断……这个时候的电影院依然红火,上映的片子是越来越多,一周有三四场,电影里女演员的打扮第二天就会流行起来,电影里的好歌第二天就会有人哼唱,我的老爸老妈都有明星偶像,我们小孩也学少林武僧扬拳飞腿……新气象、新面貌、新风尚,一半从每日的广播里来,另一半就从电影里来。

日子好过了,附近的村民有个红白喜事,都在自家门前的晒谷场上放电影,那是真的免费电影,一分钱都不收,还有茶水或花生之类的小吃,乡里乡亲的全来热闹,嗑瓜子也嗑话头,把这日子过得富足又纯朴。来放电影的是流动放映队,走乡窜户,很受欢迎。看农家电影很自由,我们小孩全是自己拿着小板凳坐在银幕的脚下,仰着头看,一眼不眨的,一阵风吹过,幕布飘动,什么都不稳当了,很担心撑银幕的竹杆不顶事,但摇一小会又没事了,一切继续着。放映机在晒谷场的后头吱吱作响,转盘上方吊着一盏小灯,在黑夜里格外的明亮,我常常回头看,看到放映师的半张脸,很冷峻的模样,我觉得那是位高人,能把电影放出来,他才是导演。我们这帮孩子,常常看完了东家看西家,家家点的那几出电影都差不多,所以,一部电影看个十遍八遍不出奇。过寿时,放得最多的是越剧《五女拜寿》,说真的,我看了不下十遍,许多段子能唱得有板有眼的,还有一些电影,不论国内的还是国外的,英雄人物的经典台词能说了上句便接下句。有些村民相互攀比,你家放了一天演两部片子,我家就放两天演四部片子,最强悍的一家,我记得连放了五天,我往他家去了四回(第五天挨批,赶作业没去成),一共看了八部片子,真是了不起啊!

学校组织我们看电影最没意思。小学时,过六一节,每位同学都白衣蓝裤、整整齐齐的模样,个个都期盼着看一部新片,早早地就议论开了,可到头来,不是《花儿朵朵》就是《闪闪的红星》,看了好多遍的,觉得趣味索然。上了初中,学业紧张,电影看得少,但知道男女恋爱常去影院,我小姨父追我小姨的时候就三天两头看电影,还去看了火爆一时的《红高粱》、《寡妇村》。那是我第一次听说“禁片”这个词,还有“儿童不宜”的字样,小城里的人们都议论纷纷,蠢蠢欲动。我不知道到底禁了什么?后来也随大人们大大方方地看了,大概是“禁”了一些所谓的“不宜”,但是,更多是挑逗了众人的好奇心罢了。到了高中,已进入90年代,大量的港台和国外的电影、电视剧冲刺了我们的视野。记得高三时,过五四青年节,学校破例要我们高三的学生也去看电影《雷锋》,我们一听,都喊着复习紧张,不去不去,如果是看《007》,估计大家都会去的,可严令必行,所以都蔫蔫的到位了。一开映,雷锋的光辉形象闪出,我们女生“哇——”的大叫:雷锋好靓仔啊!好靓仔呢!老师们大跌眼镜。从那时起,我知道,我们随着这个时代的改变而改变自己,有解除束缚的部分,也有迷失方向的部分。

如今的电影也精彩,大片不断,新人不断;影院的条件也相当的好,数码的,立体的……而这些,总是令人眼花缭乱地不能把一个人物形象或精彩片段记忆在一个略长的时间段里,所谓的经典,还是那些老片,可以反复地咀嚼,且食之不弃。

|